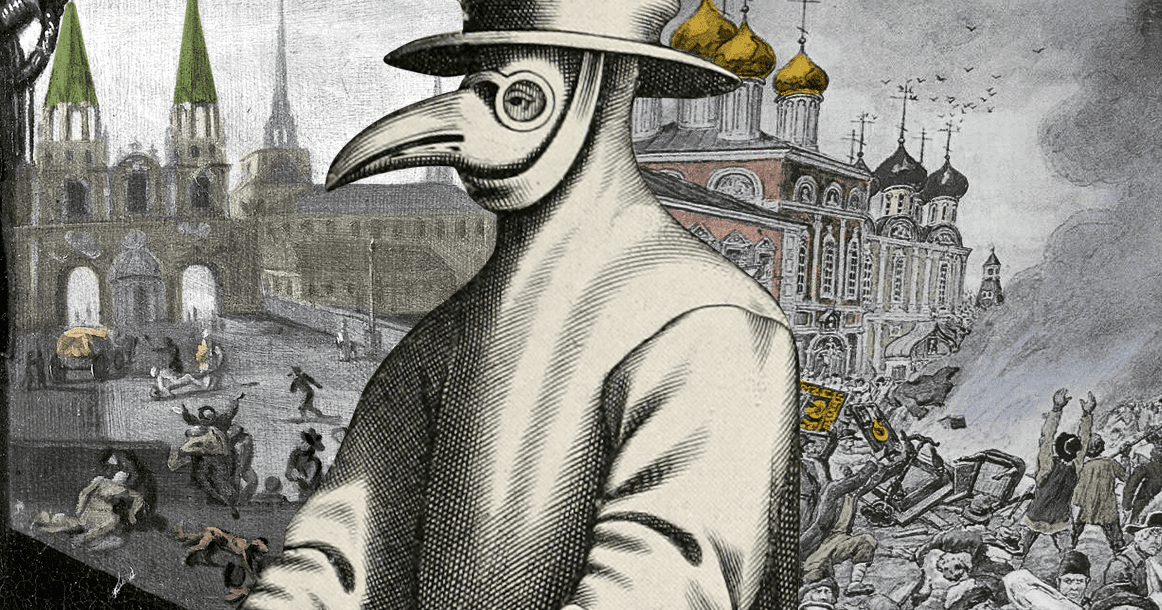

Что такое карантин мы все знаем не понаслышке — пошел второй год, как мир борется с COVID-19. Ровно 200 лет назад, в 1771 г. Москве тоже сидела на карантине, причиной которого стала еще более страшная болезнь — чума. И справиться с ней удалось, во многом, благодаря разумным советам уроженца Черниговщины, доктора Афанасия Шафонского, которому тогда пришлось бороться не только с болезнью, но и с невежественностью местных жителей и врачей. Впрочем, обо всем по порядку, пишет ichernihivets.com.

Польский дворянин с Черниговщины

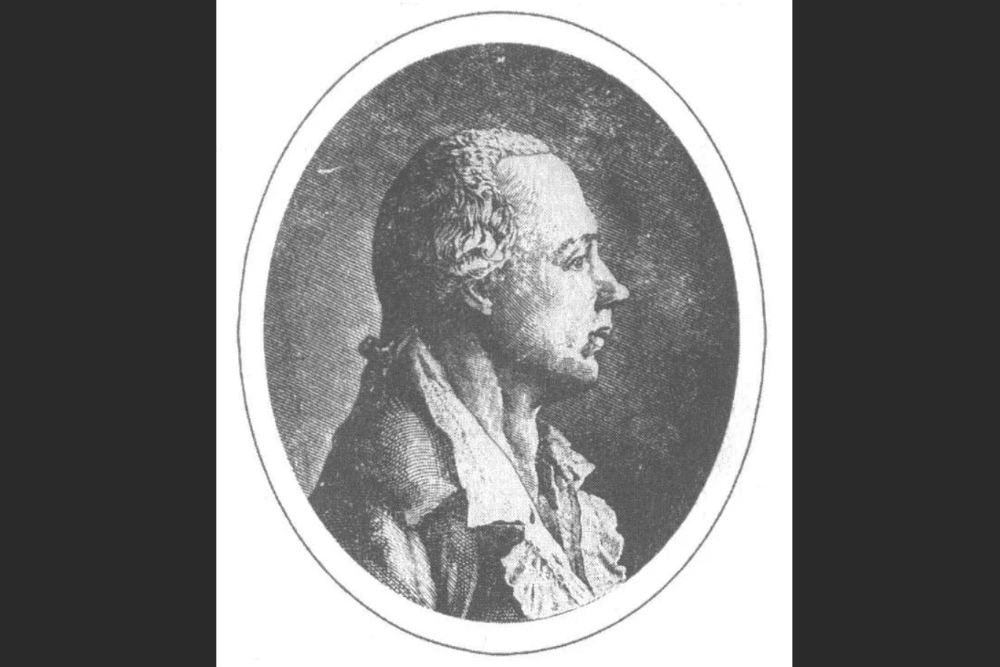

Афанасий Шафонский родился в 1740 г. в Соснице, тогда относившейся к Киевской губернии в обеспеченной семье — его отец был дворянином и сотником Черниговского полка.

К сведению, Шафонские — старинный дворянский род из Польши, произошедший от шляхтича Андрея Шатило, переселившегося со своей исторической родины в Сосницу. С середины XVIII в. в родословных книгах Шатиловские значатся под фамилией Шафонских.

Когда Афанасию исполнилось 16 лет, его отправили учиться в Германию, город Галле, где он получил диплом доктора права. Позднее, в той же Германии, Шафонский выучился на доктора философии и медицины, защитил диссертацию в Страсбурге. А вернувшись в Россию, в Санкт-Петербург, сдал экзамен в медицинской коллегии и получил право практиковать.

В 1769 г. Афанасий Шафонский состоял в должности полевого доктора в армии, а затем был переведен в московский Генеральный госпиталь, где его и застала чума.

Молитва от всего исцелит

Волею судьбы госпиталь, в котором служил Шафонский, оказался эпицентром эпидемии и одним из главных источников заразы. А еще одним, как выяснилось позже, был столичный Суконный двор , куда доставляли ткани из Азии, зараженные чумной палочкой.

Впрочем, о “палочке”, как и о том, что болезнь переносят блохи, тогда ничего не знали. Возбудителя чумы идентифицируют только через сто с лишним лет француз Александр Йерсен и японец Китасато Сибасабуро.

Сама же Москва в эпоху Просвещения, в 1771 г., была довольно жутким местом, где царила полная антисанитария, а народ не доверял врачам-шарлатанам. Поэтому мор в городе был повальный, и если человек заражался, шансов выжить у него практически не было.

К тому же самым же эффективным средством от всех напастей, у жителей столицы считалась молитва и горе было тому, кто посмел бы усомниться в этом.

Исторический факт — архиепископ Московский Амвросий был растерзан толпой, когда попытался запретить богослужение на Варварской площади, где москвичи истово молилась у иконы Боголюбской Божией Матери.

И если так относились к высшим иерархам церкви, то можно представить, как выглядели в глазах народа ученые. И тем весомей вклад, сделанный Афанасием Шафонским, в победу над страшной болезнью.

Чума — болезнь “прилипчивая”

В своей книге “Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год” ученый определил чуму, как “болезнь прилипчивую или заразительную” и указал причины инфицирования.

По мнению Шафонского, чума передавалась не по воздуху, как было принято тогда считать, а при непосредственном контакте здорового человека с больным. В своей книге врач описал это так: “что когда здоровый прикоснется к больному или к его вещам, то от прикосновения такого в здоровом окажется та же болезнь”.

Научный труд вышел через 3 года после окончания эпидемии, был переведена на несколько иностранных языков и имел большой успех. А особая ценность этого трактата состояла в его приложении, содержавшем практические советы по борьбе с чумой.

Так, в нем было сказано, что медикаменты необходимо запасать заблаговременно и “присылать требования по ним с нарочными в Медицинскую Контору”, что для изоляции инфицированных к больным нужно “приставлять караул и строго требовать с командиров, если больной куда-либо отлучится”, а также что места, “где опасная болезнь показалась”, необходимо изолировать, чтобы “ни человек, ни скотина” туда не попали.

Отдельное место в книге Шафонского занимает список карантинных мер и способов изоляции, зараженных чумой, контактов с которыми лекарь советовал избегать любыми способами, а для дезинфекции рекомендовал: “обмывать свое тело холодной водой с уксусом, а помещение окуривать можжевельник”.

Как в Москве победили моровую язву

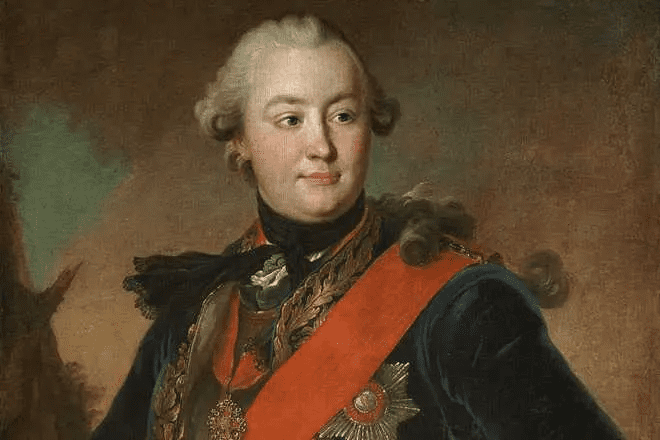

Нужно сказать, что Шафонский одним из первых, еще в конце 1770 г., определил, что в городе начинается эпидемия и если б не косность мышления властей и не повальное невежество населения, чуму удалось бы локализовать достаточно быстро. Однако в реальности на это потребовалось 2 года. Дело даже дошло до бунта, после чего Екатерина прислала в столицу Григория Орлова, которому предписывалось “уничтожить моровое поветрие и успокоить город”.

Нужно отдать должное графу, он быстро сориентировался в ситуации и стал действовать. По его распоряжению был создан медицинский консилиум, куда вошел и Афанасий Шафонский. В Москве, во многом благодаря советам медика, открылись новые карантинные дома, а за пределами города — специальные больницы, ужесточился контроль на улицах.

По настоянию Шафонского также стали отделять больных от выздоравливающих, что существенно снизило процент повторных заболеваний

Кроме того, консилиум распорядился об уничтожении всего зараженного имущества, которое свозили в охраняемые места и там уничтожали.

Осознав масштабы возможной катастрофы, императрица распорядилась лечение и содержание больных осуществлять “от казны” то есть за государственный счет. В 1772 г. болезнь пошла на спад и вскоре окончательно прекратилась.

Как сложилась дальнейшая судьба Афанасия Шафонского?

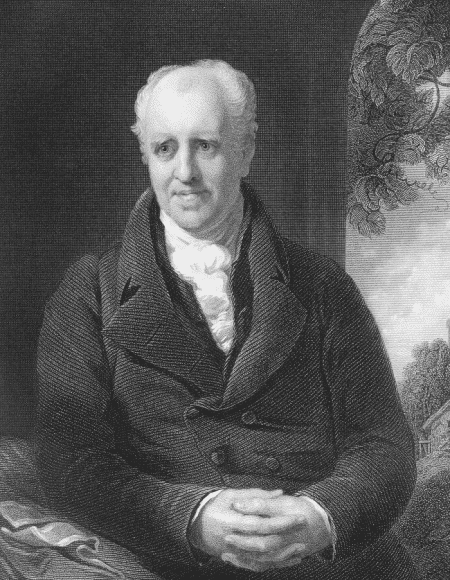

После победы над моровой язвой Шафонский еще несколько лет работал в Генеральном госпитале, затем 1776 г. был назначен штадт-физиком, а позже управляющим столичной медицинской конторой. В 1781 г. Афанасий Филимонович покидает Москву и возвращается на родину. С 1782 г. он работал в Уголовной палате Черниговского наместничества, где дослужился до звания действительного тайного советника.

Последние годы жизни ученый посвятил топографическому описанию Черниговщины. Эта книга вышла уже после его смерти, в 1851 г. под названием “Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России”.